|

|

| 10 : 10 : 12 |

Le ras-le-bol des savants et des créateurs |

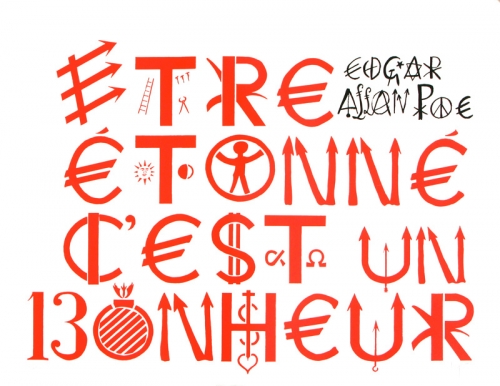

Nous

relayons ci-dessous l'Appel pour la défense des savoirs (et des savoir-faire).

Vous pouvez le soutenir en faisant circuler les petits signes fournis par ce

site lorsqu'on clique sur le dessin qui clignote : les envoyer par le Net, en

faire des badges, autocollants, images monumentales, affiches, installations

artistiques ou interventions dans l'espace public... A Saint-Nazaire ou à Hong Kong. Il est temps d'enrichir nos débats trop hexagonaux, de rester dans une logique de transformations, de

rééquilibrer la visibilité sociale et de repenser nos repères et nos valeurs.

Appel

à la Résistance des savoirs

En regardant (en 2012) le sommaire de la nouvelle

émission culturelle de France 2 intitulée « Grand public », nous

pouvons comprendre deux phénomènes lourds actuels qui consistent dans la

déculturation et l’acculturation. Ce sommaire en effet, pour une émission de

deuxième partie de soirée sur le service public, n’annonçait que

des « people » passant en boucle sur toutes les autres chaînes.

La commercialisation de vecteurs liée à leur multiplication en nombre a abouti

à une offre en fait de plus en plus réduite : plus il y a de chaînes, plus

elles se singent. La quantité n’est pas la diversité. Faut-il pour

autant tomber l’aigreur et se replier sur quelques casemates de bien-pensance

où « nous sommes entre nous » ? Sûrement pas.

La dévalorisation, la déqualification touche certes

tous les milieux. Mais la résistance est aussi le fait de tous les milieux.

Voyons d’abord le versant noir de l’affaire. La télévision reste l’emblème de

l’écroulement culturel avec son public captif vieillissant. Le personnel

politique parallèlement affiche des certitudes à mesure que son ignorance

croit, en confondant la notion de populaire avec celle de simpliste (la

génération « vu à la télé »). Les médias se copient les uns les

autres dans une image du public de plus en plus trash et nombriliste. Les

scientifiques se vendent à des firmes ou se mettent à faire du journalisme de

bas étage. Les créateurs se transforment en lobbyistes de PME cherchant à

épater les riches, à devenir des fonctionnaires culturels à vie ou à faire des

produits marketing mainstream.

Et pourtant. Et pourtant, il existe quelques

activistes rares du savoir et de la culture dans les télévisions (pas seulement

sur Arte). Des élus ont un réel intérêt pour la création en marche et une

connaissance ancrée du passé. Des journalistes se battent pour fournir des

repères honnêtes et défendre des réflexions critiques. Des scientifiques

restent à jamais dans l’ombre pour maintenir la rigueur de leurs recherches

malgré le pillage sans citation de leurs collègues ou leur mépris. Des

créateurs de toutes générations continuent dans un quasi anonymat et souvent de

micro-publics leur voie singulière.

Alors, la Résistance des savoirs ne doit pas être

celle d’une corporation contre une autre. Elle traverse les générations, comme

elle traverse les opinions, comme elle traverse les spécialités. La

responsabilité de l’écroulement est collective. L’énergie du redressement doit

être collective. Elle nécessite comme préliminaire de sérier les notions de

déculturation et d’acculturation. Si la notion de culture est cantonnée à la

musique dite « classique » et celle de savoir à la physique et aux

mathématiques, l’affaire est définitivement perdue. « Cultures de tous,

cultures pour tous » constitue le seul axe possible pour la transformation

des points de vue. Cultures de tous, car –sans pour autant les

mélanger—désormais les individus aux identités imbriquées que nous sommes

reçoivent simultanément des jeux vidéos ou la Joconde devenue image. Ouvrir à

ces formes culturelles variées (de la gastronomie à la photographie, de la

musique dite « classique » à la bande dessinée…) n’est pas les

confondre mais affirmer la légitimité et les spécificités de chacune.

« Cultures pour tous » induit d’avoir le

véritable souci d’une diffusion large pour tous les publics. C’est là

qu’intervient la volonté d’un mélange des consommateurs-acteurs. Il importe

pour cela d’abord de sortir d’une vision à la Guy Debord –celle de l’ère

télévisuelle—des spectateurs-consommateurs passifs. Au temps d’Internet,

beaucoup de consommateurs sont également des acteurs, des acteurs de millions

de micro-initiatives, des acteurs d’ailleurs aussi par leurs choix de

consommation, ce qui fait vivre par exemple ces petites scènes dites

alternatives. Ne craignons plus parallèlement la défense de micro-traditions ou

savoir-faire, à partir du moment où la démarche est choisie dans un esprit de

tri rétrofuturo (ce qui est gardé et là où il faut innover). Ce n’est pas du

poujadisme réactionnaire mais la base d’une structure de petits pôles d’excellence

en réseaux.

Ainsi, la mise en valeur dans des plateformes

régionales et nationales (pour un indispensable retour au local),

manière de revivifier la démocratie de proximité, est le seul moyen d’agréger

les énergies et de redonner le sentiment d’avoir prise sur son quotidien. Les

élus –harcelés par les quémandeurs et les lobbys de toute sorte—comme les

technocrates, formés à la dimension macro de l’économie ou de l’administration,

ont peur des citoyens qu’ils ne considèrent que comme source de revendications.

Ce faisant, ils passent à côté des énergies créatrices dans tous les domaines,

des PME à toute cette économie de la gratuité rassemblant les générations.

De surcroît, par un de ces étranges paradoxes, les

applicateurs, les techniciens ont pris le pouvoir --quand bien même ils se

trompent et se contredisent, sans être publiquement décrédibilisés--, alors que

les stratèges (visionnaires politiques, philosophiques, scientifiques) sont

relégués au placard et montrés comme de doux illuminés (quand l’invisibilité

totale n’est pas leur lot). Avec la sondagite et l’électoralisme démagogique

lié au news market, la tactique prime sur la stratégie pour des

objectifs fondés sur des intérêts à courte vue. Les deux catégories sont

pourtant utiles à la société, mais dans un rapport d’autorité inverse : la

stratégie détermine les tactiques.

Dans ce même souci de travail de fond, contre

l’acculturation et la déculturation, il importe bien sûr également d’insister

sur l’éducation à tout âge. Nous ne reviendrons pas sur la boussole éducative,

celle à laquelle chaque société devrait réfléchir. Mais il faut prioritairement

que tout le monde sache identifier ce qu’il voit. Face au maelström

déqualifié du tout et n’importe quoi sur nos écrans, le besoin de repères

devient essentiel. Voilà la tâche primordiale désormais sur ce terrain :

apporter des éléments de compréhension de notre environnement local et global

dans le temps et dans l’espace ; donner de la visibilité aux savants et

aux créateurs. Les médias ont commencé la première tâche, timidement. Mais le

besoin de savoir est immense, d’un savoir critique et d’un savoir puisé auprès

des chercheurs de terrain, pas des vulgarisateurs n’ayant pas ou plus fait de

recherche depuis des années.

Et puis il faut les valoriser, les montrer, qu’ils

redeviennent un modèle social. Pour la France, nous avions Pasteur et Victor

Hugo, stars à la fin du XIXe siècle. Ce n’est pas si mal. Mettons donc en

pleine lumière les Annette Messager et les Michel Pastoureau. Ils ont autant de

mérite que Zidane ou Johnny Halliday, Jean-François Copé et PPDA.

Repères et visibilité. Crédibilité aussi. La science

est expérimentale, critique, évolutive dans ses savoirs, fondée sur la

recherche. Les créations évoluent dans le temps et sont marquées par des modes.

La Résistance des savoirs consiste à pouvoir continuer de mettre en exergue

l’exigence et l’excellence du moment dans tous les domaines, du rap aux

mathématiques. Cela conduit à veiller à l’indépendance politique et commerciale

des chercheurs comme à celle des créateurs, à travers des structures de

référence qui évoluent, pouvant marier spécialistes et béotiens tirés au sort.

Désormais les sciences sont souvent en plein dans les débats sociaux, les

créations ont des incidences multiples sur la vie quotidienne. Il n’est plus

question de les laisser dans des micro-cercles opaques. Il faut ouvrir tout en

permettant l’excellence.

Voilà pourquoi nous appelons à une Résistance des

savoirs (et des savoir-faire). En dehors de l’élaboration de principes moraux

terriens évolutifs acceptés partout –enjeu central pointé dès 2000--, la

seconde grande question à venir sera bien celle de sciences indépendantes et

mises en valeur avec des créations défendant la diversité tant des supports que

des genres et des formes. Un enjeu éducatif, social, politique. C’est ainsi que

nous lutterons partout contre la déculturation d’une société uniforme moyenne

de consommation addictive et l’acculturation d’habitants qui, au nom d’une

prétendue « modernité », sont sommés d’abandonner en bloc leurs

traditions et leurs modes de pensée. La Résistance des savoirs est un éloge de

la diversité et de la liberté.

|

| 25 : 09 : 12 |

La vérité et ses soeurs cachées / Résistance des savoirs |

Bruno Latour avait bien voulu participer au Dictionnaire mondial des images. J'avais vu certaines de ses expositions réalisées au ZKM de Karlsruhe avec Peter Weibel. C'est un esprit fécond et indépendant.

Je suis devant son dernier ouvrage Enquête sur les modes d'existence, dont le titre évoquerait une sociologie traditionnelle et qui ne l'est pas. Cet ouvrage riche mérite davantage que quelques lignes jetées hâtivement. Il se présente comme une série d'ouvertures métaphysiques (et malicieuses aussi) destinées à être continuées sur Internet. J'avais moi-même proposé une telle aventure en 2002 pour la Philosophie de la relativité : un livre sans fin, à prolongements sur la Toile par échanges.

Voilà d'ailleurs --en creux-- une leçon pour les politiques au XXIe siècle. Ils apparaissent menteurs et impuissants, manipulés par des forces qui les dominent (l'argent et les médias) sur une planète désorganisée. Ces crises à répétition sont pourtant l'occasion pour eux de se ressourcer. Ils doivent revenir au local, repartir du local, réenchanter la citoyenneté de proximité. Paradoxalement les élus rejoignent les bureaucrates des administrations centrales : ils pensent que les décisions ne peuvent venir que d'en haut et ne croient qu'à la macroéconomie. Harcelés quotidiennement par des milliers de solliciteurs et de lobbies, leur vision de la population est déformée. Il faut encourager les micro-économies, le tissu des économies de la gratuité, la volonté de toutes générations de faire de l'engagement social et n'avoir pas peur de référendums locaux en ligne : que chacune et chacun comprenne son pouvoir et sa responsabilité sur ce qui l'entoure, sur ce qu'on garde et ce qu'on supprime, sur des savoir-faire et des traditions à préserver et la force d'invention et d'innovation.

Mais revenons à Bruno Latour. Je voudrais insister sur quelques aspects de son riche essai : d'abord, à travers son "anthropologie des Modernes", il appréhende à la fois l'échec de cette modernité rationaliste liée au Progrès et à la construction de sociétés idéales, tout en ne se satisfaisant pas d'un tel état dépressif intéressé (pour les puissants et les possédants), celui du relativisme, du post-modernisme où tout se vaut et rien ne vaut rien. Sa redéfinition du Moderne est une manière de relancer le mouvement et l'histoire, tout ce que beaucoup dans ma génération ne cesse de marteler contre l'escroquerie d'une fin de l'histoire ou d'une impuissance à transformer le social quand le commercial pollue la planète entière matériellement et culturellement.

La 'Pataphysique est la science des solutions imaginaires postulait Alfred Jarry. S'il n'est plus une Vérité, ce n'est pas que la démarche expérimentale, critique, de la science cesse d'être une façon utile d'organiser les rapports sociaux et sa vision du monde. La relativité est une manière rationnelle de comprendre la pluralité de regards et de solutions. Voilà notre nouvelle dynamique, seule capable d'offrir des passerelles entre des civilisations qui se respectent et une conception aventureuse, dans le mouvement perpétuel, de notre être au monde. Elle utilise la raison et l'imaginaire. Elle est rationnelle et tolère des approches différentes. Elle conçoit des règles évolutives acceptées partout pour notre survie planétaire et des comportements individuels divers, des micro-économies, la variété des modes de pensée dans un rapport local-global, des identités imbriquées, une vie politique et une histoire stratifiées.

Ainsi, science et poésie s'interpénètrent et se respectent. Raison et intuition se complètent. A nous de toujours bousculer le réel avec la conscience de notre implication dans l'environnement et de ses interactions innombrables. Merci Bruno Latour de nous inciter à repenser.

PS Encore quelques réflexions sur ma marotte, la déformation médiatique. Le journal Le Monde a consacré deux fois 2 pages au livre de Bruno Latour (ce qui est à souligner, car méritoire et exceptionnel dans le système actuel d'obsolescence du "visible"), Latour qui a parlé aussi sur France Inter. France Inter où j'ai pu d'ailleurs proférer quelques idées chez Stéphane Paoli sur les musées du XXIe siècle dimanche 23 septembre de 13h30 à 14h. France Inter qui fait un effort notable (Mathieu Vidard et d'autres) pour inviter quelques scientifiques et leur donner davantage d'audience. Mais leur visibilité ? Lorsque j'ai entendu le sommaire de la nouvelle émission culturelle de France 2 en seconde partie de soirée intitulée à dessein "Grand public", j'ai éteint : un florilège de "people" passant déjà en boucle sur toutes les chaînes. Ce n'est plus un panachage entre personnes connues et inconnues, c'est le martèlement des mêmes partout. Le divertissement fait office de culture. "Pas vu à la télé !" devient un nouveau label de dignité. Ainsi, le service public télévisuel coûte cher (France Télévisions) et il ne remplit nullement sa mission. L'acculturation généralisée opère qui va diviser la société entre une grande majorité (dirigeants compris) acculturée et des lumpenintellektuellen, rassemblant des savants et des créateurs de toutes générations n'ayant pas basculé dans le journalisme de plus bas étage. Le plus grave est que moins on est cultivé, plus on profère des certitudes sur tout. Il va falloir organiser la Résistance des savoirs en rassemblant les politiques qui continuent à croire aux valeurs de la connaissance, les journalistes pour qui vulgarisation est un terme noble et exigence intellectuelle une condition de la liberté, savants et créateurs refusant d'entrer dans la soupe dévalorisée du n'importe quoi vendeur à coup de rires et d'image de marque.

|

| 25 : 09 : 12 |

La boussole éducative |

Pourquoi les débats sur l’éducation ont-ils

tendance à partir en vrille sur des sujets périphériques ? Pour

convaincre, à force de chamailleries sémantiques, que le système en place est

impossible à réformer ? Ce devrait pourtant être l’occasion de réfléchir

sans barrières mentales aux contenus éducatifs et aux vecteurs de l’éducation à

l’heure d’Internet. Parlons des contenus. L’éducation, fonction aussi ancienne

que les humains, implantée solidement dans le monde animal, est le moyen

d’aider les enfants à connaître leur environnement et à choisir ensuite leurs

comportements. Cela peut être dévoyé en embrigadement des esprits pour limiter

leurs actions et leurs pensées. Cela devrait être un éloge du savoir et un

apprentissage de la liberté par le développement de l’esprit critique et du

doute scientifique.

Tous les pédagogues constatent –au moins

sont-ils à peu près d’accord sur ce point-- combien le premier âge est

important. Le ou les parents, la famille, les tuteurs éveillent à l’environnement

immédiat. Cela se passe dans toutes les civilisations et à l’heure d’homo relativus, de la relativité (qui

n’est pas le relativisme) et du nécessaire respect des façons de penser sur

divers continents, il serait idiot de nier le caractère indispensable de

l’apprentissage de la langue locale et de l’environnement local, chez les

Wayanas en forêt amazonienne ou en pays dogon. La connaissance fine des plantes

et animaux dans la forêt est plus importante que la maîtrise des mathématiques

en certains endroits. Cessons donc d’acculturer.

Il existe néanmoins un second étage de

connaissances qui, adaptées à chaque lieu, apportent des repères scientifiques

sur notre humaine condition : c’est ce que nous pourrions appeler la boussole éducative. Elle passe par la

maîtrise de sa langue locale mais aussi très tôt par celle d’une langue

internationale. Elle induit l’écriture, la lecture et le calcul. Mais aussi des

savoirs qui permettent de se situer dans le temps et dans l’espace et préparent

à la compréhension de son environnement.

Maîtriser les langues et la lecture ?

Certes. Pourtant, nos enfants sont-ils aujourd’hui seulement en contact avec de

l’écrit et de l’oral ? Bien sûr que non. Ils sont environnés d’images

fixes et mobiles de toutes sortes. Sans aucun repère. Il est temps, largement au-delà

de cette seule notion occidentale d’ « art », de leur apprendre

l’histoire générale de la production visuelle humaine, dans laquelle les arts

sont intégrés, mais qui identifie la diversité des supports, des continents et

leur histoire et décrypte ainsi l’actuelle accumulation médiatique généralisée.

Ne pas le faire ou le faire partiellement serait exactement comme jadis, à

l’heure de la diffusion massive du livre, refuser d’enseigner la lecture ou

n’apprendre que la lecture de la poésie. Ces repères s’accompagnent bien sûr d’initiations

aux pratiques culturelles.

Parallèlement, l’histoire générale de notre

planète fournit à chacune et à chacun des éléments de base de chronologie.

Cette histoire s’impose de manière stratifiée

aujourd’hui, partant de l’histoire locale –indispensable à Nevers comme à

Ouagadougou—pour aller vers l’histoire nationale, continentale et planétaire.

La chronologie forme ainsi un repère mental de base à l’heure de l’accumulation

indifférenciée du tout-écran. La géographie, parallèlement, permet de

comprendre l’espace et son évolution. Elle doit se combiner avec l’étude des

mutations de l’environnement.

Cependant notre environnement est aussi

sonore. L’histoire générale des musiques apporte alors des repères

indispensables, partant de traditions locales jusqu’à la diversité des formes

internationalisées aujourd’hui. Là encore, un équilibre doit être trouvé entre

l’apprentissage de savoirs chronologiques et thématiques et une part d’initiation

culturelle et de pratiques personnelles.

Cela conduit à l’éducation du corps et des

sens. La gymnastique certes et les différents sports mais aussi la danse.

L’éveil du goût et de l’odorat dans des cantines variant les aliments et

initiant à des cuisines diverses. Et, nous l’avons abordé, une éducation

culturelle large (spectacle vivant, expressions plastiques avec images fixes et

mobiles, musique, gastronomie…) qui permette des initiations aux techniques de

création et aux gestes créateurs (avec des créateurs), tout en ouvrant aux

pratiques culturelles (théâtres, cinémas, musées…).

Ce programme de base sera évidemment enrichi,

l’âge venant, à l’histoire des religions et des philosophies (base d’un code de

valeurs universelles), aux théories économiques ou aux sciences de

l’environnement. Enjeu fondamental quand les sociétés humaines affrontent

l’égalité des chances comme condition de leur épanouissement, de leur

innovation et de leur créativité.

Il est donc temps de cesser de partir de

l’existant pour envisager quelques aménagements concertés à minima, mais, au contraire, définir des apprentissages essentiels

et voir comment leur mise en œuvre peut être opérée en différentes étapes par

l’outil éducatif. Cette vision stratégique permettra aux enseignants sur le

terrain --dont on ne soulignera jamais suffisamment la difficulté de la tâche

dans la société d’aujourd’hui—de cesser d’être ballotés de réformette en

réformette pour comprendre vers quoi ils vont et pourquoi ils le font. Si nous

voulons que l’éléphant accouche d’un éléphant et pas d’une souris, posons les

bonnes questions de base et cessons de prendre le problème à l’envers.

|

| 05 : 09 : 12 |

Homo relativus contre homo economicus |

Daniel Cohen publie le livre Homo economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux. Une ironie facile ferait remarquer qu'enfin les économistes découvrent que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais le livre mérite d'aller plus loin dans la réflexion. D'abord, cette notion de "bonheur", comme celle de "paradis", sont des notions tout à fait inhumaines. Elles ont accompagné les pires dictatures et les illusions dangereuses de fin de l'histoire par l'établissement d'une société parfaite arrêtée. Il vaudrait mieux parler de plaisirs et de bien-être.

De même, il est temps d'arrêter de parler de "progrès", résultat d'une pensée occidentale scientiste. Ce n'est pas parce que nos connaissances augmentent dans certains domaines ou que la technologie se développe dans d'autres ou que la longévité physique augmente que les individus ont un meilleur bien-être en adéquation avec l'environnement. Là aussi, il vaudrait mieux parler de mouvement nécessaire, d'évolution, de perfectionnements, de recherches personnelles et sociales. Il est temps en effet de sortir de l'idée erronée que la multiplication des biens matériels ou la durée de vie sont de facto des "progrès". Voilà un des mérites du livre cité : montrer que nos sociétés économiques ne sont pas des sociétés du mieux être et, par voie de conséquence, que la notion de pauvreté est une notion relative (est plus pauvre une personne acculturée et pensionnée par rapport à une autre sans aucun revenu monétaire mais intégrée à un système social proche qui la protège).

Il importe d'adopter désormais un point de vue post-colonial. Nous devons accepter des modes de vie et des conceptions du monde variés, venant de continents et de civilisations divers. Nous devons entrer dans une ère expérimentale où les modèles sont multiples. Nous avons aussi à apprendre des sociétés nomades sans argent. J'avais écrit en 2000 "Le XXIe siècle sera moral", c'est bien cela qui nous occupe : le choix de nos valeurs. Et nous nous apercevons de l'importance des échanges non-monétaires (surtout à l'ère d'Internet, sur le réseau mais aussi autour de soi) et des économies de la gratuité, jamais mesurées car difficilement mesurables mais qui font "tenir" des peuples entiers de façon incompréhensible de l'extérieur.

Ainsi homo relativus lutte contre homo pyramidalibus et homo economicus. En effet, après la longue ère nomade, avec les néolithiques ont été bâties les villes et des sociétés autoritaires pyramidales avec pouvoir sacré et profane. Cela n'a pas cessé et est encore en place dans beaucoup d'endroits ou hante la pensée de beaucoup de groupes : j'ai appelé cela les "monoretros", ayant une conception figée du monde et exclusive bâtie dans le passé. Ils côtoient l'homo economicus, cet être acculturé envahi de produits industriels diffusés massivement, n'ayant aucun pouvoir de décision au niveau local, soumis à la globalisation monétaire de la planète et obéissant à l'extérieur, au lointain parfois indéfini, dans son travail et sa consommation. Autre forme de servilité.

Dans une telle situation, les gouvernements --notamment socialiste en France aujourd'hui-- ont une chance unique de réveiller les bonnes volontés locales. Au lieu d'avoir peur du peuple, il est temps de célébrer homo relativus, cet être du local-global au temps d'Internet, capable de s'exprimer directement sur le réseau et d'intervenir dans son champ local. L'actuelle conjugaison des générations est d'ailleurs une opportunité dans les sociétés de vie plus longue : des jeunes à la première vieillesse, il existe beaucoup d'interventions citoyennes économiques et/ou culturelles. Réveiller et valoriser les initiatives locales dans des portails régionaux, nationaux et à l'export constitue la chance en temps de crise de bouger la société aujourd'hui, d'encourager l'économie de la gratuité, de favoriser le développement des PME et tout le tissu local. Ne la laissons pas passer.

De toute façon, la mise en avant du local-global et d'homo relativus sous-entend de cesser de penser uniformiser la planète dans un modèle politique parfait --ou le moins mauvais possible sous une idéologie du "moyen"-- avec des règles sociales intangibles et des comportements individuels standardisés. S'obnubiler de la macro-économie oblige à s'enfermer dans des paramètres très partiels, des mesures très ciblées, et ignore les ressources des micro-économies. Se bloquer sur une conception idéologique (religieuse ou profane) figée de l'organisation sociale est illusoire sur la durée et dangereux : lutter pour le "mieux" oui, faire croire à un état de bonheur terrestre atteint et irréversible, sûrement non, même comme objectif. Promettre le mieux-être, oui, pas le bonheur ! Décidément et au contraire, si une morale minimale évolutive est nécessaire et une conscience des enjeux de survie collective (dont des règles d'économie générale), ce sont bien les expérimentations de vie sociale et la diversité des comportements individuels qui permettront de poursuivre l'aventure humaine planétaire. En tout cas, pas une seule solution politique, une seule vision du monde, un seul modèle économique. Expérimentons.

Petit résumé :

L'humain

relatif (homo relativus) est celui qui agit dans le local-global (directement autour de lui et par le Net), qui conçoit la

relativité des points de vue et des civilisations, qui combine ses

identités imbriquées et évolutives, qui connait nos histoires stratifiées

et nos choix rétro-futuro. Il s'oppose à l'humain pyramidal (homo pyramidalibus) des sociétés

autoritaires, religieuses ou profanes, mises en place depuis les Néolithiques (idéologies monorétro). Il s'oppose aussi à l'humain

économique (homo economicus), ce consommateur standardisé passif, ce clone médicalisé des

sociétés dépressives de l'insatisfaction et de l'addiction dans la mondialisation des produits.

|

| 12 : 07 : 12 |

Respirer : un peu d'art frais ! |

Non, les ardeurs estivales d'un soleil absent ne me découragent pas pour achever un 7e long-métrage avec la complicité de Jean-Hugues Berrou et Emmanuel Chirache. J'en donne le résumé plus bas. Il est consacré à Noël Arnaud que personne --ou presque-- ne connaît. Et pourtant, Noël fait le lien entre Dada, le surréalisme de résistance sous l'Occupation, Cobra, les situationnistes, l'art et la vie. Personnage secret.

Dans notre monde de marketing documentaire, où il faut vendre ses sujets, ce film est résolument sans espoir. Pourtant, les colères saines de cet homme sont là pour continuer à inspirer une jeunesse qui ne doit jamais se résoudre à l'absurde et à l'injuste. Le rire, la parodie 'pataphysique, l'imaginaire au quotidien, renverseront toujours les dictatures et le formol de nos hospitalisations physiques et mentales au quotidien. Haïssez les médecins et mourrez heureux !

------------------------------------------------------------------------------------

POLITICALLY INKORECT !

Noël Arnaud

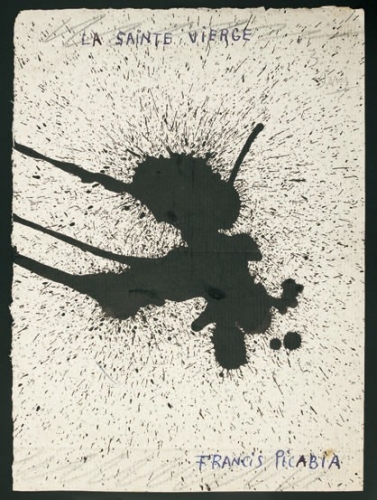

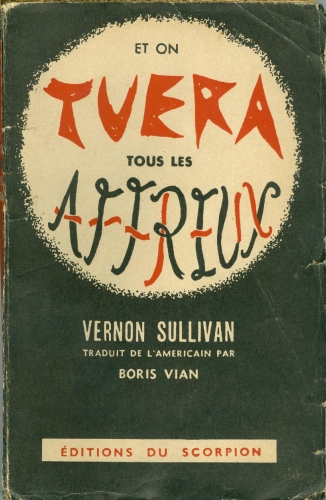

et Dada, Jarry, Picasso, Jorn, Duchamp, Debord, Vian, l'Oulipo...

Un film de Laurent Gervereau avec la complicité de Jean-Hugues Berrou et Emmanuel Chirache

Histoire d'un invisible : voilà le chaînon manquant --et longtemps caché-- entre Dada et les

situationnistes ou Fluxus, en passant par le surréalisme clandestin

pendant la guerre et Cobra. Il s'agit du seul film où cet homme secret

parle de son parcours incroyable, à la fois acteur et passeur des

avant-gardes, ayant côtoyé tous les personnages essentiels cherchant à

changer la vie, à sortir des frontières de la peinture de chevalet,

bousculant la littérature. Entre jazz, dérives, toiles provocations,

fêtes-happenings, rires et absurde, une existence-oeuvre d'art totale.

Y

sont insérés : un entretien inédit de Constant sur Cobra et les débuts

de l'Internationale situationniste avec New Babylon ; un long et

précieux extrait sonore de la conférence de Guy Debord avec Noël Arnaud en 1957.

|

| 25 : 05 : 12 |

Québec et Rio : encore la JUSTICE ! JUST DU ! |

Cela fait des mois que nos amis québécois, avec Pierre, nous alertent sur l'incroyable soulèvement de la dignité des étudiants. L'accumulation des mesures obscurantistes depuis des années a bloqué soudain sur le relèvement des tarifs à l'université. C'est un combat qui occupe en fait la planète : arrêter de favoriser les intérêts temporaires de quelques-uns pour prendre en compte les intérêts durables de tous. Cette question basique de JUSTICE est aussi une question de DURABILITE, quand certains s'octroient le droit de polluer et de détruire physiquement et culturellement des régions entières pour des intérêts à court terme, quand des politiques se voilent volontairement la face sur ce qui se passera dans 5, 10 ou 20 ans.

Nous sommes sur le même navire, avec les même enjeux que les Québécois (ou d'autres). Justice et durabilité ? Il y avait "just do it", nous entendons déjà des JUST DU !

Post Scriptum : Nous entendons parler de plus en plus ces temps-ci de "social-écologie".

Tant mieux, car cela fait des années que j'affirme les enjeux de

justice et de durabilité comme centraux (www.see-socioecolo.com). Il est

indispensable de lier ces courants de pensée et de bâtir de grands

mouvements sociaux-écologistes dans le monde. Quand, philosophiquement,

ces organisations auront intégré la dimension évolutionniste (le choix

du mouvement avec le refus de l'illusion d'une société parfaite) et le

principe de relativité (la défense de la diversité et le rejet d'une

société normée), nous aurons avancé dans une confrontation

des idées toujours à mener. Cela permettra de disposer d'une vraie

pensée du futur, de valeurs communes, au lieu de laisser le terrain aux

néoréactionnaires et à la copie peureuse d'un passé mythifié

(c'est-à-dire tel qu'il n'a jamais existé, en en oubliant toutes les

horreurs et les tares). Ajoutons qu'à l'ère d'Internet, les

technocraties vont vite s'apercevoir qu'il n'est plus possible de

décider sans associer les populations. C'est donc à un réveil du local

dans un dialogue global que nous allons assister, sur fond de

crise de confiance généralisée. Soit la fermeture des frontières et le repli sur le passé, soit l'évolution et la solidarité planétaire.

A Rio ou ailleurs, le court-termisme est notre ennemi, il est lâche et souvent criminel. Ici, c'est dans une indifférence générale que nous apprenons la caractère cancérigène des moteurs diesels, tandis que nous subissons --sûrement pour des raisons croisées-- une épidémie de cancers. Ma mère meurt après s'être longuement ou brutalement dégradée. Partout, autour de nous, la mort lente nous accompagne.

|

| 06 : 05 : 12 |

Défaite du nationalisme, victoire de la République ! |

Allez sur lemonde.fr lire l'article :

http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/05/11/defaite-du-nationalisme-victoire-de-la-republique_1699466_3232.html

Il

est important désormais de ne pas laisser le champ libre aux

néoréactionnaires mais de proposer de nouveaux regards et de nouveaux

repères dans une vision rassembleuse et pragmatique du futur.

L'histoire se fait chaque jour et nous en sommes responsables. Ne gâchons pas la chance qui s'ouvre. Bâtissons durable.

Contre les néoréactionnaires, repensons avec pragmatisme le futur !

|

| 21 : 04 : 12 |

UNE ELECTION, ET APRES ? |

Soutenez CULTURES DE TOUS, CULTURES POUR TOUS ! sur la page Facebook de l'INSTITUT DES IMAGES, de manière à réveiller créations et partages des savoirs, sans retomber dans les paillettes éphémères, mais en valorisant durablement les initiatives de terrain. Pas une question de fric : nos crises sont des ruptures de modèles nécessaires !

Et n'oublions pas que nous sommes face à l'histoire pour la formation des citoyennes et des citoyens : IGNORER L'HISTOIRE ET L'ANALYSE DU VISUEL A TOUS LES AGES AUJOURD'HUI, CE SERAIT COMME REFUSER JADIS D'ENSEIGNER L'ECRIT AU TEMPS DE LA REVOLUTION DU LIVRE.

|

| 10 : 04 : 12 |

Sous une campagne de cache-cache... |

Cet article est paru dans le journal Libération du 17 avril 2012 . A la suite de cela est né un intéressant débat sur la blogosphère. Soyons clairs pour que chacun juge. Ma position a toujours été celle de la défense d'Internet comme espace de liberté. Je me méfie de toutes les censures larvées sous prétexte de bonnes intentions et ce n'est pas par hasard que le masque des "anonymous" apparaît dans les "unes" de ce site. Alors il nous faut constater que la réactivité à la moindre annonce des cellules de riposte a limité la campagne électorale actuelle à des annonces-slogans et des non-programmes frileux. C'est l'effet tweet asphyxiant. En revanche, le développement de la blogosphère est l'amorce pour moi du passage d'une société du spectacle à des sociétés de spectateurs-acteurs. J'aimerais que les transformations profondes de la société et de nos regards sur le monde entrent encore davantage dans les sujets quotidiens. Merci de préciser et de lire les livres présentés sur ce site ("idées..." et "livres"). Voici l'article en question :

Pourquoi la campagne électorale française de 2012

apparaît-elle comme aussi longue et aussi ennuyeuse ? Parce que chaque

électrice et chaque électeur sent bien que tout se joue de façon masquée. Nous

voici dans une campagne-twitter. Il y avait avec Lénine l’agit-prop

(agitation-propagande), voici l’ère de la piqûre de moustique : la tweet-prop. Cette réactivité compulsive

des cellules de riposte et des bloggeurs suractifs ne donne plus le temps pour

les réflexions de fond. Il vaut mieux avancer masqué en martelant un ou deux slogans pour parler à la tribune ou sur les écrans, car la politique, c’est le verbe.

L’ensemble de la population a de toute façon intégré le fait

que la dette d’Etat plombe les marges de manoeuvre. Donc les enthousiasmes sont

vite refroidis, même chez les plus bravaches. Pourtant, comme toujours, il

existe des surprises. Jadis (2002), la surprise tint dans le kidnapping

thématique de la campagne par la « sécurité ». Ensuite, ce fut le

débordement de la « peoplisation » (Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal

s’imposant dans leur camp en s’étalant dans les magazines), provoquant, par

contrecoup, l’émergence Bayrou. Aujourd’hui, la caractéristique est la volonté

de rupture par rapport aux années Sarkozy vues comme les années de la finance

triomphante, de la destruction de l’économie réelle et du vivre ensemble avec

des injustices grandissantes. Cette rupture est affirmée partout, même par un

candidat-Président voué à une schizophrénie qui ne lui déplaît pas, car il

s’est montré l’apôtre de la réactivité immédiate (au risque assumé de se

contredire).

Du coup, la « surprise » 2012 est Jean-Luc Mélenchon,

car il est le meilleur tribun de la rupture avec le capitalisme financier. Son

discours, de plus –et cela a été peu souligné—, est novateur par rapport à ceux

traditionnels de la famille communiste. Il intègre ainsi la nécessité de

s’inscrire dans une logique « verte » ; il ne tient pas la ligne

nationaliste de la fermeture des frontières mais parle d’Europe, d’Europe

transformée, et de mondialisation, d’échanges, de migrations positives. Le

peuple français, à travers cette élection, commence en fait à comprendre que

nous ne vivons pas des « crises » mais des ruptures de modèles. Cela

brouille les lignes dans chaque camp : traditionalistes contre

innovateurs.

Marine Le Pen a pris ainsi un tournant social qui était

étranger à son père, même si l'offensive sarkozyenne l'oblige à revenir à ses fondamentaux. Le candidat-président tente, lui, à nouveau d’apparaître

comme le rassembleur de la droite nationale et de la droite réformiste.

François Bayrou peine à renouveler un simple discours du « ni-ni »,

ayant laissé échapper la chance de fédérer droite réformiste et gauche modérée.

François Hollande tient sa seule ligne possible, mais du coup sans indiquer qui

triomphera au pouvoir : les gestionnaires productivistes ou les promoteurs

de nouvelles formes démocratiques durables. Jean-Luc Mélenchon unit des

bureaucrates bien peu démocrates et des penseurs d’une économie durable (des

libertaires proudhoniens environnementalistes), grand écart aussi, qu’il lie

grâce à un verbe républicain. Enfin, Eva Joly peine à additionner moralisation

de la vie publique avec un véritable aggiornamento écologiste.

Si la justice a explosé comme thème central, l’écologie est en

effet le non-dit assourdissant de cette campagne : comme si chacun voulait une

rémission avant d’entrer dans cette perspective inévitable, comme si les

catastrophes environnementales et les acculturations ne touchaient pas d’abord

les plus pauvres. La crise financière est brandie, la crise environnementale est

tue.

Cela s’explique par une lutte dans tous les camps entre conservateurs

et rénovateurs. Alors, paradoxalement, cette élection masquée et frustrante se

révèlera probablement dans l’Histoire comme une élection-tournant : la

majorité des Français –cela traverse la pyramide des âges-- se rend bien compte

des insatisfactions dépressives induites par les comportements de consommation

addictive, par l’aberration d’une société qui a rendu ses savants invisibles au

profit des bateleurs, par un besoin de valeurs face au tout-argent.

La vraie question aujourd’hui, dans ce cache-cache,

reste : que va faire effectivement le futur gouvernement ? La crainte

que nous pouvons avoir est que les difficultés financières paralysent les

dirigeants dans des logiques surannées. L’heure en effet n’est plus aux

paillettes. Ni aux blocages administratifs d’ailleurs. Ni à la simple gestion. Il

est temps de secouer le système par le bas pour redonner espoir sur les

questions de justice et de durabilité (les socioécologistes sont nés de ces

deux nécessités). La refondation de la démocratie est indispensable en passant

de la société du spectacle aux sociétés des spectateurs-acteurs. C’est par ce

retour au local que va s’organiser le « remue-méninge » nécessaire

partout sur les manières dont nous voulons vivre, l’aspect rétro-futuro :

ce qu’on souhaite conserver et là où il faut innover. Traditions choisies et

transformations.

Tout cela s’inscrit dans des pensées locales-globales, de

prises en mains par chacune et chacun de son univers visible direct, par des mécanismes

rapides d’expérimentations in situ, par des choix de consommateurs-acteurs qui

défendent des productions locales, et une ouverture par pallier vers la

planète. A l’Etat national de devenir ainsi un dynamiseur, un agent de

structuration de pôles d’excellence en réseaux et d’aide à la diffusion

planétaire. Le local-global, à l’ère d’Internet, est notre nouvelle échelle

obligée, celle de nos identités imbriquées et des responsabilités stratifiées.

Alors, gageons que cette élection ennuyeuse va se révéler plus

significative qu’on ne pourrait le penser. Le malaise général est éloquent et

le sentiment de paralysie devient insupportable. La véritable question sera

ensuite de savoir si le futur gouvernement saura rassembler et dynamiser par la

mise en valeur du local et une structuration prenant en compte les mutations

environnementales et culturelles en cours ou si –par cécité ou paresse—la seule

mise à jour des comptes va désespérer un peu plus un peuple sans idéal, sans

modèle, sans allant. Ce n’est nullement une question d’argent.

Message des socioécologistes :

Ce texte de Laurent Gervereau pose les bases des transformations à venir, que nous avons initiées au Brésil et au Canada. Beaucoup surnomment désormais le personnage avec une ironie tendre : "le plus gros iceberg du XXIe siècle". Il est stupéfiant en effet d'avoir travaillé pendant 30 ans dans l'ombre sur le monde nouveau des images, la philosophie de la relativité, les humains planétaires et leurs identités imbriquées, l'écologie culturelle, la fracture générationnelle, la traversée des utopies, sans que ces idées n'aient été massivement visibles, même pour être contestées. Comme le dit paradoxalement Michel Serres (Le Monde du 13 avril 2012) à 82 ans, il est temps de penser autrement que les "vieux pépés" de la sinistrose occupant les écrans depuis les années 1970 en s'étant toujours trompés et en interdisant de façon scandaleuse toute innovation ou toute expérimentation au nom de leurs échecs.

L'heure est venue, avec notamment les socioécologistes (voir www.see-socioecolo.com et la rubrique "idées, philo, politique" de gervereau.com), de regarder sous le niveau de l'eau et de diffuser enfin massivement des perspectives nouvelles.

|

| 31 : 03 : 12 |

CULTURES DE TOUS, CULTURES POUR TOUS |

Cultures de

tous, cultures pour

tous

En ouverture de ce texte qui cherche à permettre les conditions d'une vraie éducation culturelle pérenne et utile, je veux avoir une forte pensée pour Aminata Traoré, Samuel Sidibé et tous les amis du Mali, ce pays extraordinaire actuellement déchiré. Mon film "La pauvreté, c'est quoi ?", tourné entre Bamako-Ségou-Mopti-Sangha et le pays Dogon- Tombouctou et le Sahara-jusqu'à Kayes sur le fleuve Sénégal, totalement impossible à réaliser aujourd'hui, devient un document exceptionnel de peuples vivant en paix dans une incroyable diversité au nom d'une histoire très longue.

La culture tente de s’immiscer

comme thème de campagne électorale. Mais outre le fait qu’elle apparaît pour beaucoup

comme une « danseuse » en temps de crise, nous voyons combien le

débat est faussé par des lobbies défendant avant tout leurs subventions. Si

avoir une politique culturelle d’Etat consiste à dépenser 1% du budget général,

la belle affaire. Certains pays d’ailleurs n’ont pas de ministère de la Culture,

considérant que la culture est partout et du ressort de la société civile pour

en assurer la diversité.

En France, nous sentons qu’il est

temps d’une refondation à une époque de basculement générationnel et d’une

nouvelle donne technologique avec Internet. Quelques auteurs ont pointé avec

justesse plusieurs nouveaux enjeux. Sur le fond, Bernard Stiegler refuse à

juste titre un tri sélectif : des cultures « populaires » et

d’autres non, des publics cultivés et d’autres « éloignés de la culture ».

Olivier Poivre d’Arvor, lui, a identifié deux aspects essentiels qui sont

d’ailleurs liés entre eux : la révolution numérique et la question de

l’exportation culturelle.

Pour ce qui concerne la

définition de la notion de culture dans la société actuelle, il importe de

sortir d’une vision cloisonnée qui n’est plus de mise. Le sociologue Bernard

Lahire a bien montré l’hybridation des goûts et la capillarité des habitudes

culturelles. Ce n’est pas d’ailleurs que l’individu pense faire la même chose

en allant à un match de football ou en lisant un roman japonais. Posons les

choses clairement : la relativité des attitudes n’est nullement un

relativisme philosophique (tout se vaut, donc rien ne vaut rien). L’individu va

voir un tableau de Vermeer différemment de la manière dont il lit une bande

dessinée. Tout cela correspond de plus, dans notre monde d’aujourd’hui, à ce

que j’ai défini comme des identités imbriquées et une histoire stratifiée du

local au global. Nous vivons, non plus avec le High et le Low, la Culture et

des formes d’expression populaires, nous vivons dans un ensemble d’expressions

culturelles, dans un ensemble de cultures qui ont chacune une spécificité :

cultures de tous.

Voilà pour le constat. Mais que

faire ? Supprimer tout ministère et laisser prospérer ou dépérir ? Comment

justifier l’aide publique en temps d’argent rare pour l’Etat ou les

collectivités locales ? Souvent, seule l’argumentation d’une défense des

budgets fait office de politique culturelle. C’est court.

Le soutien aux industries et aux

métiers culturels est un aspect. La pensée d’un patrimoine conservé, valorisé

et facteur d’image est un autre. Mais tout cela doit se faire par une mise à

plat et des enquêtes du local au régional, du régional au national pour être

porté vers le continental et le global. L’Etat dialogue avec les collectivités,

il aide à une mise en réseau de pôles d’excellence sur tout le territoire.

C’est un vrai big-bang de la visibilité

locale qui s’impose. La question n’est pas alors financière, mais de

valorisation et de dynamisation du tissu des initiatives.

Dans quel but ? Que la

culture serve l’image, la visibilité locale pour porter notamment les

entreprises. Que les savoir-faire dans tous les domaines adoptent une attitude

« rétro-futuro » : préserver et innover. Que le tourisme soit

rattaché à la culture d’un côté et l’exportation culturelle de l’autre. On

comprendra ainsi qu’il existe une véritable économie culturelle d’une part et

que d’autre part des apports culturels intangibles, non financiers, non

mesurables, ont une importance primordiale.

Une culture pour porter l’économie

et faire image ? Certes. Mais à quoi bon en élargir la définition si c’est

pour s’adresser à des consommateurs addictifs, passifs. Le prochain

gouvernement sera donc aussi jugé sur une véritable démocratisation culturelle : cultures pour tous. Elle pourrait passer par la création d’un

ministère de l’Education et des Cultures en suivant le fil de la pensée de Jean

Zay. En tout cas, il est nécessaire de créer un Secrétariat d’Etat à

l’éducation culturelle (plutôt qu’une mission interministérielle qui risque de

se perdre dans les limbes administratives). Ce Secrétariat d’Etat aura pour

mission d’offrir les conditions de cette éducation tout au long de la vie

depuis la maternelle.

Du point de vue du contenu, il

importera d’abord d’initier aux pratiques culturelles : création,

techniques, consommation. Ces initiations seront aussi un éveil au sensible. Il

s’agit en second lieu d’inscrire durablement l’apprentissage de repères dans le

domaine visuel et musical.

L’histoire et l’analyse du visuel doivent en effet être enseignés

depuis la maternelle jusqu’à l’université et des modules ouverts à tout âge.

Pourquoi cette urgence singulière ? Nous basculons d’une civilisation dans

une autre. Jamais dans l’histoire de l’humanité nous n’avons été ainsi en

contact avec des images de toutes périodes, de toutes civilisations, sur tout

support, créant une ubiquité constante. Et nos enseignements n’en tiendraient

pas compte ? Nous raterions une étape primordiale (et serions obligés ensuite

de courir après d’autres pays dans quelques années). Nous raterions aussi

l’occasion de développer de la recherche et des produits exportables dans

ce domaine. Il s’agit donc d’un impératif citoyen urgent.

Comment alors faire avancer les

choses de façon décisive (nous avions eu de bonnes paroles de tous les

candidats en 2007, sans aucun résultat) ? Il faut créer ce Secrétariat

d’Etat pérenne. A charge pour lui de commencer par la base : l’inventaire

rapide de toutes les initiatives –souvent remarquables—disséminées sur le

territoire dans le domaine culturel et éducatif. A lui de les valoriser par des

plates-formes régionales et une plate-forme nationale. A lui de créer des pôles

d’excellence en réseau et des outils de formation des formateurs. A lui de

lancer le périmètre d’un établissement public nouveau à partir des ressources

existantes : Centre d’éducation culturelle, qui sera chargé d’animer cette

question de façon souple en liaison avec tout le réseau local et en ayant le

souci aussi de l’international. A lui d’aider France 5 à avoir enfin un rôle

éducatif et valoriser les créateurs et les savants totalement disparus des

modèles sociaux « visibles », ce qui pose une question morale et éducative

fondamentale. Le savoir doit redevenir une valeur dans la société.

Nous en avons assez des bonnes

paroles stériles, de l’argent public dépensé sans aucun effet, des initiatives

nombreuses toujours isolées et méprisées. Nous attendons des engagements clairs

dans ces trois domaines : visibilité des initiatives locales,

démocratisation culturelle, introduction à tous les âges de l’histoire et de

l’analyse du visuel.

Laurent Gervereau

Directeur de www.decryptimages.net avec la Ligue de

l’Enseignement,

plus important

portail d’éducation culturelle francophone

|

|